2025年7月30日水曜日

比較する

2025年7月29日火曜日

美術館

定点撮影中のアサガオの花芽がかなり成長してきた。もう明日には開く蕾だろう。

花芽が小さい状態から実が出来るまで同じ個体で定点撮影するのが今年の目標だ。去年は花が萎れてから実が出来るまでを同一個体で定点撮影したので、今年はさらにその上を行きたい。

さて、タンポポの地中断面の撮影が全く上手くいかない。何度もやり直しをする羽目になっているので、タンポポの綿毛が大量に欲しいのだが、もう甲府盆地は暑すぎて綿毛を付けているタンポポが一つも見当たらない。稀に綿毛を開いている個体があるのだが、猛暑の中開いた綿毛はなよなよしていて形が悪い。なるべく旬の状態に近い綿毛が欲しい。

そこで、今日は山梨北部に綿毛を探しに行ってみたら、状態の良い綿毛がいくつか見つかったので安心。山梨北部でも、清里は標高が1000m以上あるので季節外れの植物を探しやすい。

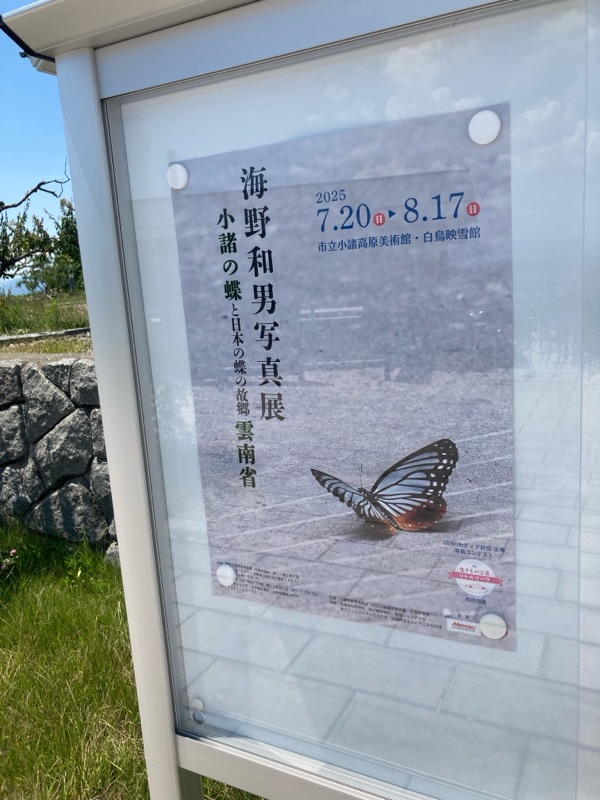

清里に行ったついでに長野に入り、海野和男さんの写真展が開催されている小諸高原美術館に寄ってみた。

僕は自然写真を使った写真集や児童書が大好きでよく読むのだけれど、写真展にはほとんど行ったことが無い。去年、南アルプス市で開催されていた白旗史朗さんの写真展に行ったのだがそれが人生で初めての写真展だった。

基本、主な写真展は東京で開催されるので地方に住んでいる僕が行きづらいのは当然の話なのだが、それ以前に写真展に興味が持てていない。今度から上京したときは積極的に行ってみようかな。

在廊している撮影者本人に会えるのが写真展の魅力の一つだと言う人もいるが、僕の場合は撮影者に会うのが気まずいので、むしろ会いたくない。僕の悪いところだ。

今回の海野さんの写真展は、たくさんの写真が分割レイアウトされて展示されているのが印象的だった。本のページみたいだ。あと、とにかくカラフルで明るい印象を受けた。海野さんがyoutubeに投稿している虫の動画を見ていると、幼虫の蛹化シーンなどに不気味なBGMを付けていることがよくあるので、虫をあまりポップな視点では見ていないのかな?と勝手に思っていたのだが。

帰り道、マルハナバチの仲間がアカツメクサに顔をうずめて吸蜜していた。クロマルハナバチかコマルハナバチ♀のどちらかだろう

2025年7月28日月曜日

断面の実

|

|

2025年7月27日日曜日

アレチウリのツル運動

|

| 巻き付くものを探している |

|

| 13:48:12 ツユクサの茎に触れた |

|

| 13:48:58 ツルが茎に沿うように曲がっていく |

|

| 13:50:16 ツルが一周した |

|

| 13:52:50 ツルは茎を二周した。 |

|

|

| 3:14:02 ツルがねじれた |

2025年7月25日金曜日

盗蜜

2025年7月23日水曜日

咲き進むヒマワリ

|

| 7月21日 |

|

| 今朝、7月23日 |

|

| 7月21日 |

|

| 7月23日 |

2025年7月20日日曜日

ヒマワリ開花

2025年7月19日土曜日

青空と言っても

2025年7月18日金曜日

オニユリの花粉

2025年7月17日木曜日

へその緒