哺乳類に関連して今年中に撮りたいシーンが幾つかある。その内のひとつが、動物の体にひっつき虫が付いているシーンなのだが、そろそろひっつき虫の実が熟す時期になってきたので本番のカメラを設置しなくてはならない。

ミズヒキやチジミザサがたくさん生えている地域にトレイルカメラをいくつか仕掛けているのだが、シカとアナグマばかり写る。どちらかと言うとタヌキの方が撮りたいのだが、アナグマが良く通る獣道はタヌキがあまり通らない気がする。

哺乳類に関連して今年中に撮りたいシーンが幾つかある。その内のひとつが、動物の体にひっつき虫が付いているシーンなのだが、そろそろひっつき虫の実が熟す時期になってきたので本番のカメラを設置しなくてはならない。

ミズヒキやチジミザサがたくさん生えている地域にトレイルカメラをいくつか仕掛けているのだが、シカとアナグマばかり写る。どちらかと言うとタヌキの方が撮りたいのだが、アナグマが良く通る獣道はタヌキがあまり通らない気がする。

林道でミヤマカラスアゲハが給水していた。この時期によく見る光景だ。

給水中のチョウは意外と敏感で、少しカメラを動かしただけで飛び去ってしまうので、しゃがんで近くで待ち伏せした。

チョウの写真は、他の昆虫写真と少し勝手が違うような気がする。昆虫写真の場合、眼にピントを合わせるのが基本だが、チョウの場合は羽の模様にもピントを合わせたい。その結果、斜め後ろを向いているような角度の写真がチョウの写真では多く見られる気がする。

カブトムシやバッタ、ハチなどでは、斜め後ろを向いている写真はほとんど受け入れられていない気がする。

ツリフネソウにトラマルハナバチが訪花していたので撮影。

花から体を引き抜いた直後の写真を見ると、長い口が折りたたまれずに伸びているのがわかる。マルハナバチはこの長い口を使って距の中にある蜜を吸うのだが、ツリフネソウの距もかなり長いので体を花の中に完全に押し込まなければ蜜に口が届かない。

ついでに白バックも撮っておいた。最近、花粉や蜜の撮影に力を入れているのだが、重要な訪花昆虫の白バックも撮り集めておこうかな?

ホウセンカの種が熟してきた。ホウセンカの実は弾けて種を飛ばすことで有名だ。しかし、良く熟したように見える実でも、多少触ったくらいでは弾けてくれない。潰すように刺激してやっと実が割れるくらいだ。「弾ける」と言う様子には程遠い。

もしかして、まだ熟しきっていないのかな?

そこで、youtubeやNHK for Schoolでホウセンカの種が弾ける動画を観てみたところ、実をつまんで弾けさせている動画が殆どだった。そっと触れるような少ない刺激では弾けず、つまんだりするような強めの刺激じゃないと弾けないのかもしれない。

ただ、庭のホウセンカはつまんでも実がパかっと割れるだけで種が弾けてくれない。やはり熟し具合が足りないのだろう。

割れただけで弾けず、不発に終わった実。種は完全に熟しているのだが…

要観察だ。

地味なのであまり知られていないが、ホウセンカの葉の付け根には蜜腺がある。

ずっと張り込んでいれば、アリが蜜腺を舐める様子を観察できる。去年まで、うちの庭で見られるアリはアミメアリが殆どだったのだが、今年はサツマイモやホウセンカなど、花外蜜腺を持っている植物をたくさん植えたらクロヤマアリが普通に見られるようになった。

|

| サツマイモの蜜腺を舐めるクロヤマアリ |

サツマイモの蜜腺から蜜が分泌されている様子は2か月くらい前に撮ってあるのだが、ホウセンカの蜜腺から蜜が分泌されている様子はまだ撮れていないので、是非とも撮りたい。

蜜腺から蜜が水滴状に分泌されているシーンに出くわすには、少しコツがいる。日中は太陽光で蜜が蒸発してしまうので、撮影はほぼ不可能。蒸発しなかったとしてもアリがすぐにやってきて蜜を舐めとってしまう。

一番良い条件は雨上がりの空気がじめじめした早朝なのだが、室内やビニールハウスに植物を持ち込んで蜜を蒸発させないようにするという手もある。

ホウセンカを植えた泥まみれの大きい鉢植えを室内に持ち込むのはやや手間なので、今回は葉に直接ビニール袋をかぶせてみることにした。明日の早朝、蜜が分泌されているかチェックしなくてはならない。

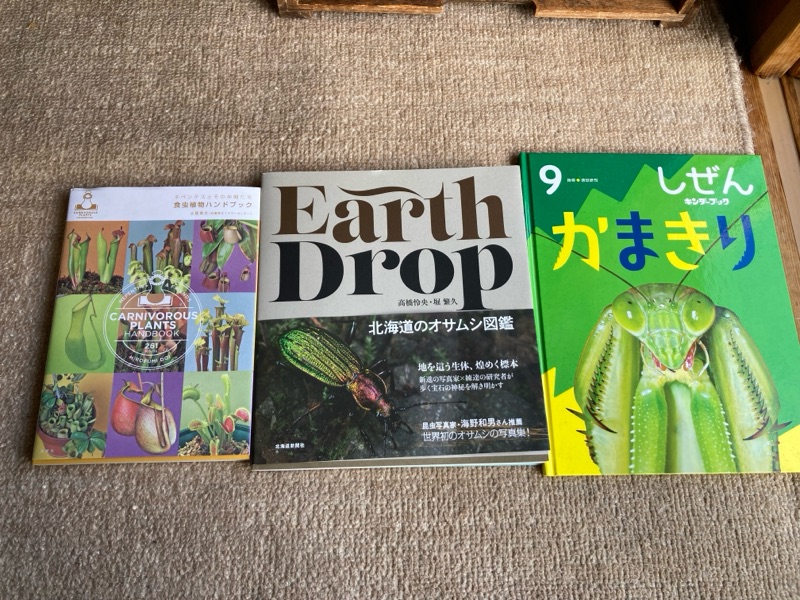

最近届いた本。

左の食虫植物ハンドブックは、ホムセンで買ってきたハエトリグサが枯れてしまうので栽培方法を確認するために購入した。

右のしぜんキンダーブックは、定期購読しているので毎月届く。今月はカマキリだ。

僕が現在定期購読している科学絵本はしぜんキンダーとサンチャイルドビッグサイエンスの2雑誌。本当はたくさんのふしぎも定期購読したいのだが、これ以上定期購読する本を増やすと金がきつくなりそうだし、図書館に行った時に読めるから諦めている。

真ん中の「Earth Drop 北海道のオサムシ図鑑」は、しぜん写真家の高橋怜央さんが本を出したらしいので買ってみた。高橋さんは、僕とかなり歳が近い。ほぼ同年代の人が本を出したというのだから、気になって買ってしまうのは当たり前だ。

本の前半は高橋さんの写真と文章で構成された写真集になっており、暗く、湿度の高い写真で品がある。本の中盤からは堀繁久さんの標本写真と解説を交えた図鑑になっている。高橋さんのHPには北海道の生命ビジュアル図鑑というコーナーがあり、そこに載っている写真はいわゆる図鑑写真の型からは外れた雰囲気の写真が載っていて、普段からなるべく型にハマった写真で勝負しようとする僕とは正反対な印象を覚えたのだが、この本からも似たような印象を覚えた。型にハマりすぎると写真がつまらなくなるので、少し見習おうと思う。

「周りの事とか気にしなさそう」と友達によく言われるのだが、僕はむしろその逆であり、人のことが気になってしょうがない。だから自然写真家のブログを見漁るし、新しい本にはなるべく目を通す。

アサガオのツルが支柱に巻き付く様子を定点撮影しておくことにした。去年も同様のシーンを撮影しているのだが、去年は室内でかつ黒バックで撮影していたので、今年は屋外での撮影に挑戦したかった。

今年になるまで屋外でのツル運動の撮影をしてこなかった最大の理由は、庭に背景になるような緑色が無かったことだ。マクロ撮影程度なら緑色のバック紙や適当な雑草を背後に置いておけば綺麗な緑色の背景ができるが、アサガオのツルみたいに大きな被写体の場合は引きで撮影することになるので、非常に大きな面積の緑色が必要になる。今年はサツマイモを撮影用に育てなければならない用事があり、庭の大部分を畑に改造したため、庭中が雑草だらけになって大きな緑色の背景を用意できた。

とは言え、うちの庭は決して広い方ではないので、被写体と背景の距離が十分とは言えない。広い庭で撮影した写真にはクオリティで劣るだろう。

|

| 7時30分 |

|

| 8時30分 |

| |

| 10時 |

|

| 18時 |

|

| 0時 |

| |

| 3時30分 | |

| |

| 5時 |

|

| 10時15分 |

もう半周くらい巻き付くところまで撮影したいので、明日の昼まではカメラをセットしておく予定だ。

|

| 花筒が切り裂かれた花 |

|

| 切り裂かれた花筒から吸蜜するハナバチ |